Мультфильмы, как российские, так и зарубежные обожают люди всех возрастов, а не только дети. Но мы мало задумываемся о том, как появился мультфильм, кто его придумал, какой первый мультик был создан в России и другое. Если вам уже захотелось подобрать для вас или вашего ребенка интересную мультипликационную историю, насладиться сказочной сюжетной линией и просто отдохнуть, то это можно сделать , на портале, где представлен огромный выбор мультфильмов.

История российской мультипликации очень богата, и ее можно разделить на несколько основных периодов. В любом случае, самый крупный период приходится на советское время, когда создателями в основном были «Союзмультфильм» и «Экран».

Александр Ширяев стал первым мультипликатором в России, это произошло в 1960 году. Именно он является отцом первого кукольного мультика, где история говорит о двенадцати танцующих маленьких фигурках, при этом декорации картины оставались неизменными и неподвижными. Уникальный первый мультфильм снимался на пленку 15,5 миллиметров, автор потратил три месяца, чтобы его выпустить.

Графическая мультипликация родилась в период с 1924 по 1925 год. За этот период времени студия «Культкино» вместе с небольшим составом смогли показать стране огромный ряд мультипликационных картинок, куда входят такие произведения, как «История одного разочарования», «Юморески», «Случай в Токио», «Германские дела и делишки» и многое другое. В это время появляются первые технологии, которые помогают ускорить процесс создания мультфильмов.

В далеком 1934 году знаменитая корпорация из Соединенных Штатов Америки Уолт Дисней отправляет рулон пленки на Московский кинофестиваль. На этой пленке находился всеми любимый мультик с Микки Маусом. Федор Хитрук рассказывает о том моменте, когда увидел, как быстро меняются кадры, поразительным, такие новые возможности были закрыты для россиян. На основе данного интереса и появилась в 1935 году знаменитая студия «Союзмультфильм», сотрудники которой трепетно изучали западные технологии и возможности.

Но только в 1952 году советские мультипликаторы и режиссеры смогли создать полный аналог многоплановой камеры Диснея. В 1953 году на экраны вышел мультик «Непослушный котенок», Каштанка. Все эти мультики несли в себе как художественную, так и воспитательную ценность. Этот период ознаменовался большим количеством шедевров, один из которых «Снежная королева».

Если говорить уже о семидесятых годах, то экранизацией мультипликационных фильмов занимались такие студии, как «студия Экран», Свердловская киностудия и многие другие региональные студии. Самым известным в это время стал фильм «Полигон», автором является Анатолий Петров. В восьмидесятом вышел первый фильм, который был полностью нарисован – это «Тайна третьей планеты».

На сегодняшний день в России насчитывается три самых крупных и значимых студий: Пилот, Мельница и Кинокомпания Мастер-фильм. В 2006 году Союзмультфильм начала снова завоевывать одни из лидирующих позиций.

Ну, кто не любит мультфильмы? Сейчас индустрия развилась до такой степени, что мультики имеют такие спецэффекты и графику, что порой трудно вспомнить давнишние «плоские» фильмы с некачественной прорисовкой, без всевозможных эффектов, как, например, 3D. Современные дети уже никогда не поймут, что значит мультфильм с героями из пластилина про ворону с сыром, что значат простые короткие мультики с блеклыми цветами и чуть приглушенными голосами героев, а про диафильмы уже и говорить нечего!

История мультипликации - это еще один этап развития кино, ведь с самого начала мультфильмы считались отдельным киножанром. Так повелось вопреки тому, что с кино мультфильмы имеют меньше общего, чем с живописью.

Мультфильмами мы обязаны Жозефу Плато

Как и любая другая история, история анимации и мультипликации имела свои взлеты и падения, сдвиги и долгие застои. Однако тем она и интересна, что производство мультфильмов развивалось почти постоянно и продолжает это делать до сих пор. История возникновения мультипликации связана с имением бельгийского ученого Жозефа Плато. Он известен тем, что в 1832 году создал игрушку под названием стробоскоп. Вряд ли наши детки стали бы играть с такой игрушкой в современном мире, но ребятам 19 века такое развлечение было по нраву. На плоский диск наносился рисунок, например бегущая лошадь (как это было у Плато), причем последующий немного отличался от предыдущего, то есть рисунки изображали последовательность действий животного при скачке. Когда диск крутился, складывалось впечатление движущейся картинки.

Первый мультипликатор

Но как бы ни старался Жозеф Плато совершенствовать свою установку, создать полноценный мультфильм у него не получилось. Он уступил место французу Эмилю Рейно, который создал похожий аппарат под названием праксиноскоп, который состоял из цилиндра с нанесенными на нем такими же поэтапными рисунками, как в стробоскопе.

Так и началась история мультипликации. Уже в конце 17 века француз основал небольшой оптический театр, где он показывал всем желающим комические представления длиной в 15 минут. Со временем установка изменилась, добавилась система зеркал и подсветка, что, естественно, приблизило мир к такому волшебному действу, как мультфильм.

Мультипликация первые десятилетия своей жизни продолжала развиваться во Франции наряду с театром и кино. Эмиль Коль славился отменными актерскими постановками, но все-таки мультипликация зацепила его больше, и в 1908 году он «нарисовал» свой первый мультик. Чтобы добиться реалистичности, Коль использовал фотографии и срисовывал объекты с натуры, но все же его детище было больше похоже на комикс в движении, нежели на фильм.

Балетмейстер театра - основоположник мультипликации в России

Что касается российских деятелей в области мультипликации, то они перевели мультики на новый уровень, теперь в роли героев были куклы. Так в 1906 году был создан первый отечественный мультфильм, с которого и началась история мультипликации в России. балетмейстер Мариинского театра, смонтировал мультфильм, действующими лицами которого стали 12 танцующих кукол.

Короткий фильм, записанный на пленке шириной в 1,5 см, оказался слишком трудоемкой работой. На протяжении трех месяцев Александр бегал от камеры к самой постановке настолько часто, что даже протер дырку в полу. Куклы у Ширяева не просто перемещаются над поверхностью, точно привидения, они, как живые, прыгают, крутятся в воздухе и выполняют невероятные движения. Известные историки и мультипликаторы до сих пор не могут разгадать секрет такой активности персонажей. Что ни говори, а история отечественной мультипликации - это дело сложное и серьезное, поэтому не всегда даже самым продвинутым специалистам удается до конца понять принципы действия того или иного прибора.

Владислав Старевич - яркий «персонаж» русской мультипликации

История создания мультипликации связана с именами французских ученых и режиссеров. Владислав Старевич был точно "белая ворона" среди этих иностранцев, ведь в 1912 году он придумал самый настоящий 3D-мультфильм! Нет, история русской мультипликации еще не дошла до того момента, когда люди додумались надевать специальные очки, этот человек создал длительный кукольный мультфильм. Он был черно-белым, странным и даже страшным, ведь сделать красивых персонажей собственными руками было немного сложно.

Этот мультфильм назывался «Прекрасная Люканида, или Война рогачей и усачей», самое интересное, что Владислав Старевич использовал насекомых в своем произведении, что было не случайно, ведь он очень любил этих существ. Именно с этого человека начались мультфильмы со смыслом, ведь Старевич считал, что фильм должен не только развлекать, но и иметь какой-то подтекст. Да и вообще, его фильмы задумывались как некие обучающие пособия по биологии о насекомых, сам мультипликатор не предполагал, что создаст настоящее произведение искусства.

На одной только «Люканиде» Старевич не остановился, позднее он создавал мультфильмы по басням, теперь они стали напоминать некое подобие сказок.

История советской мультипликации началась в 1924 году, когда на непопулярной на сегодняшний день студии «Культкино» немногочисленные художники выпускали огромное количество рисованных мультфильмов. Среди них были «Германские дела и делишки», «Советские игрушки», «Случай в Токио» и другие. Скорость создания одного мультфильма значительно увеличилась, если раньше мультипликаторы сидели месяцами за одним проектом, теперь срок сократился до 3-х недель (в редких случаях больше). Делалось это благодаря прорыву в области техники. Художники уже имели плоские шаблоны, которые экономили время и делали процесс создания мультика менее трудоемким. Мультипликация того времени дала миру огромное количество мультфильмов, имеющих огромное значение не только в России, но и во всем мире.

Александр Птушко

Этот человек также внес вклад в развитие нашей мультипликации. По образованию он архитектор, работал и в области машиностроения. Но когда он попал на "Мосфильм", то понял, что создание кукольных мультфильмов является его призванием. Там он смог воплотить в жизнь и свои архитектурные навыки, а также помог создать неплохую техническую базу на известнейшей в России киностудии.

Он стал особенно известен после создания мультфильма «Новый Гулливер» в 1935 году. Нет, это не наложение текста на сюжет, это некое перекраивание «Путешествия Гулливера» на лад СССР. И что самое важное и новое в деятельности Птушко - он смог соединить два совершенно разных направления в киноиндустрии: мультфильм и актерскую игру. Теперь в мультиках появляются эмоции кукол, массовость, активность, становится очевидной проделанная работа мастера. История мультипликации для детей с добрыми и красивыми персонажами начинает свой отсчет именно от Птушко.

Вскоре он становится директором новой студии мультфильмов «Союздетмультфильм», но почему-то через некоторое время покидает свой пост, далее о его мультипликационной деятельности известно лишь то, что она закончилась. Александр решил посвятить себя кинофильмам. Но в своих дальнейших киноработах он использовал «фишки» мультипликации.

Уолт Дисней и его «пожертвование»

Оказывается, история мультипликации в России строилась и складывалась по кусочкам не только силами русских исследователей, ученых и просто любителей мультиков, сам Уолт Дисней подарил московскому кинофестивалю целую катушку качественной пленки с нарисованным всеми любимым мультфильмом про старого доброго Микки Мауса. Наш отечественный режиссер был настолько под впечатлением от плавной и незаметной смены кадров и качества прорисовки, что понял, что мы хотим так же! Однако в России пока были лишь кукольные постановки с, мягко говоря, непрезентабельными игрушками. В связи с желанием совершенствования была создана студия, известная всем советским и постсоветским детям, - "Союзмультфильм".

"Союзмультфильм" - корпорация ностальгии

В 1935 году наши мультипликаторы поняли, что пора что-то в жизни рисованных картинок менять, пора уже выкинуть эти старые куклы и начать заниматься серьезными вещами. Объединение нескольких небольших студий, разбросанных по всей стране, стало создавать более масштабные произведения, многие критики утверждают, что история мультипликации начинается именно с этого момента в нашей стране. Первые работы студии были довольно скучными, так как были посвящены развитию прогресса в Европе, но уже к 1940 году специалисты из Ленинграда перешли в московский союз. Однако даже после этого ничего хорошего не происходило, так как началась война, все организации имели четкую установку - поднимать патриотический дух народа.

В послевоенное время наблюдался резкий подъем уровня производства мультфильмов. Зритель видел не обычную смену картинок и не привычных кукол, а реалистичных персонажей и интересные сюжеты. Все это достигалось за счет использования нового оборудования, уже проверенного американским товарищем Уолтом Диснеем и его студией. Например, в 1952 году инженерами была создана точно такая же камера, как на студии "Дисней". Создавались новые способы съемки (эффект объемности изображения) и доводились до автоматизма старые. В этот момент мультфильмы обретают свою новую оболочку, вместо бессмысленных детских «киношек» появляются обучающие и имеющие какой-то подтекст работы. Помимо короткометражек, снимаются полнометражные мультики, такие как «Снежная королева». В общем, с момента создания «Союзмультфильма» и начинается история мультипликации в России. Для детей в те времена даже небольшие сдвиги были заметны и даже самые коротенькие фильмы ценились.

1980-1990-е

После пережитой смены направления в мультипликации советские мультики начинают становиться все лучше с конца 1970 года. Именно в то десятилетие появился такой известный мультфильм, как «Ежик в тумане», который смотрели, наверное, все дети, родившиеся до 2000-х. Однако особый подъем деятельности мультипликаторов наблюдался в 80-х годах прошлого века. В то время выходит известный рисованный фильм Романа Качанова «Тайна третьей планеты». Случилось это в 1981 году.

Эта картина покорила сердца многих детей того времени, да и взрослые не брезговали его просмотром, честно говоря. В этом же году выходит знаменитая «Пластилиновая ворона», знаменующая приход на студию «Экран» нового мультипликатора, Александра Татарского. Через несколько лет этот же специалист создает мультик «Обратная сторона Луны», название которого так и заманивает узнать, что же там, на другой стороне Луны?

Но пластилин - это лишь "цветочки", так как в Свердловске, активно принимавшем участие в мультипликационной деятельности страны, рисованные кино создавались с помощью стекла. Тогда и прославился художник по стеклу Среди таких стеклянных рисунков - «Сказочка про козявочку», выпущенная в 1985 году.

Конец 1980-х годов знаменуется резкими и грубыми штрихами в рисовке, плохим качеством изображения и вообще размытостью, это легко заметить на примере «Следствие ведут Колобки». Эта мода была как болезнь, распространившаяся по миру отечественной мультипликации, лишь немногие художники избавлялись от привычки неряшливого рисования, хотя его можно назвать отдельным стилем, как в живописи.

В 90-е Россия начинает сотрудничать с зарубежными студиями, художники подписывают контракты и вместе с зарубежными специалистами создают полнометражные мультфильмы. Но все-таки самые патриотичные художники остаются на родине, с их помощью и продолжается история мультипликации в нашей стране.

Мультипликация сегодня

После развала Советского Союза не только в жизни страны расцветал кризис, но и в жизни анимации. Казалось, что история мультипликации для детей, равно как и для взрослых, закончена. Студии существовали лишь за счет рекламы и редких заказов. Но все же в это время были работы, которые удостоились премии («Старик и море» и «Зимняя сказка»). «Союзмультфильм» также подвергся разрушению, начальство продало все права на мультфильмы и полностью развалило студию.

Но уже в 2002 году Россия впервые использовала компьютер для создания анимации, и даже несмотря на «смутное» время в истории мультипликации, работы российских аниматоров занимали почетные места на мировых конкурсах.

В 2006 году в России возобновилось производство мультфильмов, вышли «Князь Владимир», «Карлик Нос». Появляются новые студии: «Мельница» и «Солнечный Дом».

Но оказалось, что рано пока радоваться, так как спустя 3 года после выпуска последних известных фильмов началась черная полоса кризиса. Многие студии закрывались, а государство перестало способствовать развитию российской анимации.

Сейчас многие отечественные студии выпускают любимые всеми мультфильмы, порой истории не укладываются в часовой фильм, поэтому приходится рисовать 2-3, а то и более частей. Пока неудач в истории мультипликации в России не предвидится.

Что ни говори, а даже взрослые любят посмотреть мультики и порой делают это внимательнее своих малолетних детей, а все потому, что современные мультфильмы яркие, интересные и смешные. Их теперь не сравнить с кукольными, где участвовали тараканы и другие насекомые. Тем не менее любая ступень, на которую "взбиралась" история российской мультипликации, важна, ведь каждая из них вела к совершенству.

Публикации раздела Кино

Зарождение российской мультипликации: 1920–40-е годы

Э кранизации стихов Маяковского и саундтреки от Шостаковича, история про Гулливера-пионера и копирование диснеевских приемов с одобрения самого Сталина - первые десятилетия советской мультипликации были на редкость интересными.

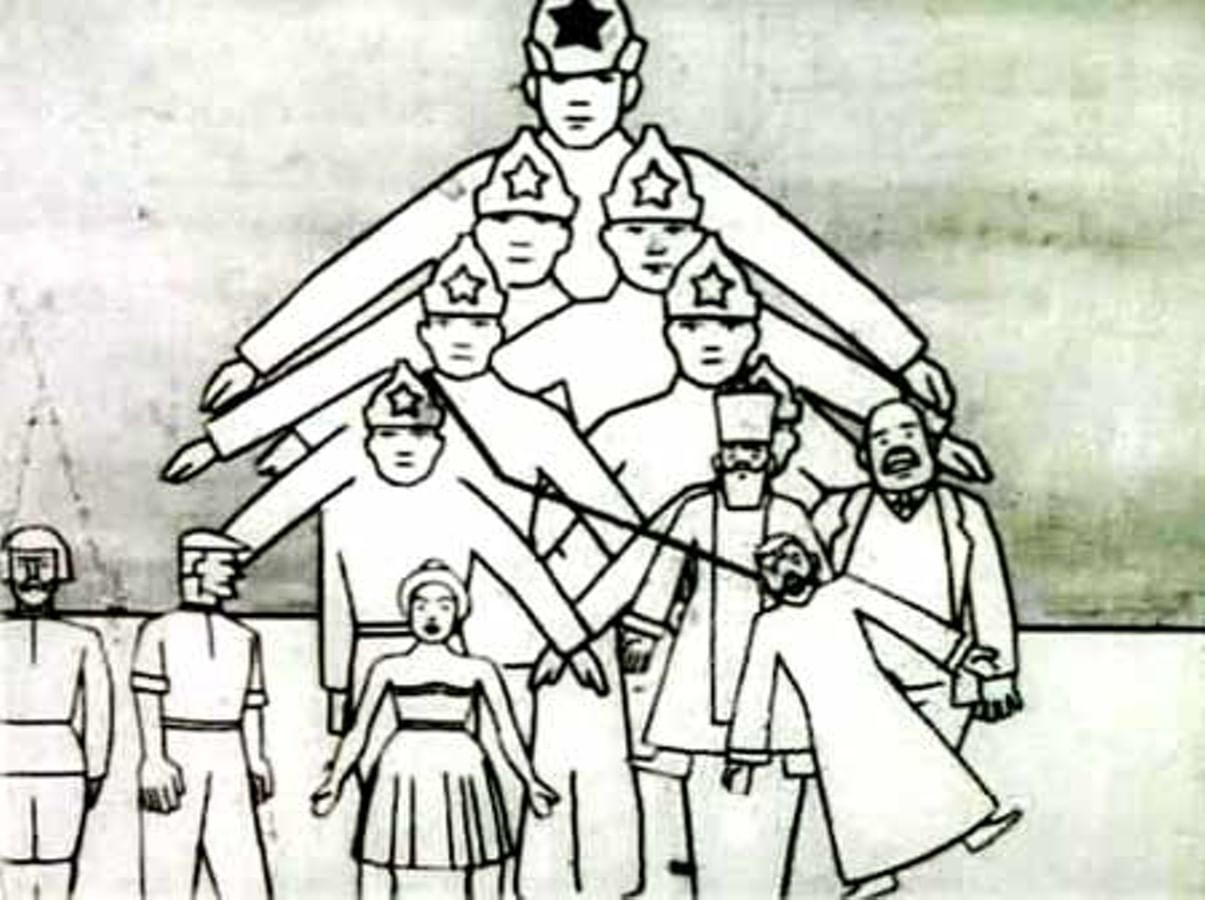

Авангардные 20-е

Хотя первые опыты в анимации в России стали предприниматься еще до революции (кукольные мультфильмы Александра Ширяева, короткометражки Владислава Старевича, снятые с использованием чучел насекомых), точкой отсчета отечественной мультипликационной традиции следует считать первый мультфильм, снятый в СССР, - «Советские игрушки» Дзиги Вертова (1924). В основе сюжета короткометражки - опубликованные в газете «Правда» политические шаржи художника Дени, высмеивающие врагов социалистического общества. Другие мультфильмы, появляющиеся в это же время, также ориентированы на взрослых, а не на детей - «Юморески» того же Дзиги Вертова, «Германские дела и делишки» Александра Бушкина, «Китай в огне» - мультфильм, над которым работали практически все главные мультипликаторы последующих десятилетий: Иван Иванов-Вано, Владимир Сутеев, Валентина и Зинаида Брумберг, Ольга Ходатаева.

Владислав Старевич (1882-1965). Фото: kino-teatr.ru

Дзига Вертов (1896-1954)

Иван Иванов-Вано (1900-1987)

Первый детский мультфильм - «Каток» Юрия Желябужского (художником-мультипликатором в этой короткометражке был Иван Иванов-Вано) вышел на экраны в 1927 году. История про мальчишку, который, желая наказать толстяка, пристающего к красивой фигуристке, волей случая победил в соревнованиях конькобежцев, стала очень успешной и заложила основы детской мультипликации.

Тот же Юрий Желябужский снял и первый кукольный мультфильм - «Приключения Болвашки» (1927). Потом это направление разовьет Мария Бендерская, выпустившая фильмы «Мойдодыр» и «Приключения китайчат».

Другой важный мультфильм того времени - «Самоедский мальчик», снятый сестрами Зинаидой и Валентиной Брумберг и Ольгой и Николаем Ходатаевыми в 1928 году. По сути, это семиминутная история жизни идеального советского гражданина - смелого мальчика Чу, который сначала разоблачает злого шамана, а потом поступает на рабфак в Ленинграде с тем, чтобы вернуться на родное стойбище менять жизнь к лучшему. Интересен «Самоедский мальчик» и эстетически: в нем использованы образы самобытного изобразительного искусства северных народов.

С точки зрения визуальной эстетики первые советские мультфильмы были наполнены духом авангарда. Николай Ходатаев, Михаил Цехановский, сестры Валентина и Зинаида Брумберг, Иван Иванов-Вано, создавая новое искусство, были сосредоточены на поиске новых форм - как в графике, так и в монтаже. Мультипликация открывала художникам доселе невиданные горизонты. Как писал один из основоположников отечественной анимации Иван Иванов-Вано: «Для мультипликации нет ничего недоступного. Это искусство не ограниченных техникой возможностей, где действительность тесно переплетается с фантазией и вымыслом, где фантазия и вымысел становятся действительностью».

Кадр из мультфильма «Советские игрушки». 1924 год

Кадр из мультфильма «Каток». 1927 год

Кадр из мультфильма «Самоедский мальчик». 1928 год

Литературные 20-е

В эти годы мультипликация возводится в ранг нового искусства, она активно заимствует литературные образы и идеи: на экраны выходят мультфильмы, созданные по произведениям классических авторов («Похождения Мюнхгаузена» Даниила Черкеса, Ивана Иванова-Вано и Владимира Сутеева по мотивам Распе), современных детских писателей («Тараканище» Александра Иванова по стихотворению Чуковского , «Сенька-африканец» Даниила Черкеса, Юрия Меркулова и Ивана Иванова-Вано по мотивам сказок того же Чуковского). Среди этих мультфильмов особенно выделяется «Почта» Михаила Цехановского, экранизация одноименной книжки Самуила Маршака. Этот мультфильм вошел в историю как первый звуковой советский анимационный фильм.

С мультипликационным кино начинают сотрудничать не только лучшие писатели и поэты (среди них Евгений Шварц , Самуил Маршак, Корней Чуковский, Сергей Михалков , Валентин Катаев , Юрий Олеша) того времени, но и композиторы. Дмитрий Шостакович специально пишет музыку к «Сказке о попе и о работнике его Балде» Михаила Цехановского. К сожалению, фильм не был закончен, и сохранился лишь один его эпизод.

Кадр из мультфильма «Похождения Мюнхгаузена». 1929 год

Кадр из мультфильма «Сенька-африканец». 1927 год

Кадр из мультфильма «Почта». 1929 год

Во многом такой интерес, помимо тех творческих возможностей, что давала мультипликация, был связан и с цензурным давлением на сценаристов, писателей, композиторов, которые для того, чтобы выжить, искали себя в других областях - произведениях для детей, эстраде. Хотя и здесь не все было безоблачно. Как вспоминает художник Лана Азарх, сотрудничавшая с сестрами Брумберг: «Экспериментировать они абсолютно не боялись. Они были широко образованными художницами, знающими искусство всего мира. Другое дело, что их сдерживали, мучили, запрещали. На худсоветах заседали грымзы из Академии педагогических наук, которые говорили, что дети это не поймут. Но несмотря ни на что выходили настоящие шедевры».

Сатирические 30-е

В начале 30-х начинает развиваться сатирическое направление в анимации: «Сказка о царе Дурандае» Ивана Иванова-Вано и Зинаиды Брумберг, «Органчик» Николая Ходатаева по мотивам «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина, «Квартет» Александра Иванова и Пантелеймона Сазонова по басне Крылова , «Блэк энд уайт» Леонида Амальрика и Ивана Иванова-Вано - экранизация одноименного стихотворения Маяковского .

Особенно выделяется фильм «Новый Гулливер» Александра Птушко (1935), где довольно смело переосмыслен классический сюжет: Гулливером в мультике становится советский школьник, который вместо свифтовской Лилипутии попал в капиталистический мир.

Но все эти мультфильмы были отдельными опытами, которые создавались в разрозненных мультцехах в «Межрабпомфильме», «Совкино», «Москинокомбинате», «Госвоенкино», на «Мосфильме» . В 1936 году все они были объединены в единый институт - «Союзмультфильм» . В штат студии вошли уже известные мультипликаторы - Иван Иванов-Вано, Ольга Ходатаева, Валентина и Зинаида Брумберг, Владимир Сутеев, Дмитрий Бабиченко, Александр Иванов и другие.

Кадр из мультфильма «Сказка о царе Дурандае». 1934 год

Кадр из мультфильма «Новый Гулливер». 1935 год

Кадр из мультфильма «Блэк энд уайт». 1932 год

Как вспоминает Федор Хитрук , который работал на студии практически с момента основания: «Ничего не происходит без целенаправленной работы. «Союзмультфильм» опекали, для него отбирали лучшие кадры, о художниках заботились. Одним словом, создали сносные условия, чтобы потом можно было успешно продавать созданные мультфильмы. Ну и не надо забывать, что нас не особенно трогала цензура. Были какие-то нелепые моменты, когда настойчиво просили изменить слишком пессимистичный финал, но это так, по мелочи. В целом мракобесия не было, мы были относительно свободны. А еще мы постоянно учились - западные мультфильмы смотрели в промышленных количествах».

Продиснеевские 30-е

К слову о западных мультфильмах. В 1935 году на Московском международном кинофестивале были показаны «Забавные симфонии» Уолта Диснея. Это событие сильно повлияло на умы советских мультипликаторов. Как вспоминает тот же Хитрук: «Фильм Диснея из серии «Забавные симфонии» не укладывался ни в какие рамки привычного сознания. Это был такой класс режиссуры, такое слияние пластики, музыки, идеи и характеров - поразительно. <...> Для меня эти фильмы были больше чем искусство, это была ворожба, колдовство. По движению, по характеру, по игре для меня происходило нечто более убедительное, чем в игровых фильмах».

Кадр из мультфильма «Котофей Котофеевич». 1937 год

Кадр из мультфильма «Забавные симфонии». 1935 год

Кадр из мультфильма «В Африке жарко». 1936 год

Именно по диснеевским канонам первые годы и развивался «Союзмультфильм»: несколько лет здесь осваивали целлулоидную технологию - производственный конвейер, как у Диснея, новых мультипликаторов обучали по американским пособиям. Теперь у мультипликаторов появилось разделение труда: вместо людей, которые делали все и сразу, стали работать узкие специалисты - фазовщики, прорисовщики, контуровщики, заливщики. Конечно, это ускоряло процесс и делало производство дешевле, но вместе с тем в таких мультфильмах становилось сложнее уловить индивидуальный почерк художника. Заимствовали у Диснея и технологию «эклер» или ротоскопирование, которая брала за основу рисунка съемку движений живых актеров. Волей-неволей советские аниматоры заимствовали и стилистику диснеевских картин.

Иванов-Вано так вспоминал этот период: «Как это могло получиться? Много раз я потом задавал себе этот вопрос, пока не нашел на него правильного ответа. Как это ни печально, но все мы на первых порах в своей работе на новой студии оказались в плену метода Диснея, вынуждены были копировать не только технологию, но и некоторые принципы построения и движения персонажей. Дело в том, что подготовка на курсах художников-мультипликаторов велась в основном на учебных пособиях, разработанных Диснеем для своих мультипликаторов. Все наиболее выразительные и характерные формы движения персонажей - походка, прыжки, пробеги, падения - были тщательно зациклены и занесены на специальные ленты, которыми потом пользовались аниматоры в целях экономии времени в своей работе».

Самобытные 40-е

Тот яркий стиль советской анимации, который уже было начал формироваться в 1920-е, на время был утерян. Однако и в эти годы появляются интересные самобытные работы - например, фильмы Владимира Сутеева («Шумное плавание», «Почему у носорога шкура в складках», «Колобок», «Дядя Степа»).

Все эти фильмы черно-белые, хотя с 1937 года, когда вышел первый цветной мультфильм («Сладкий пирог» Дмитрия Бабиченко), многие картины выпускались сразу в двух вариантах.

1939–1941 годы, пожалуй, становятся самыми продуктивными для «Союзмультфильма» того периода. На экраны выходит теперь уже классика отечественной мультипликации: «Лимпопо» и «Бармалей» Леонида Амальрика и Владимира Полковникова, «Мойдодыр» Ивана Иванова-Вано, «Муха-цокотуха» Владимира Сутеева. Эти мультфильмы все меньше походят на диснеевские, в них четко прослеживается авторский почерк художников. Именно с них берет начало самобытная советская школа мультипликации.

С началом Великой Отечественной войны мультипликаторы, те, что не ушли на фронт, переключаются на съемки агитационных киноплакатов. Производство детских мультфильмов идет крайне медленно - материалов не хватает, эвакуация в Самарканд и обратная реэвакуация в Москву отнимает много сил и времени, в какой-то момент студия даже занимается выпуском пуговиц и гребней из кинопленки. Тем не менее в эти годы выходят «Ёлка» и «Телефон» Михаила Цехановского, «Краденое солнце» Ивана Иванова-Вано, «Сказка о царе Салтане»

Люди всегда были богатыми на воображение. Оживить неодушевлённые предметы, (изображения), с помощью специальных техник - смогли впервые более ста лет назад.

Современная анимация включает в себя несколько видов, стилей и методов создания фильма. Каждая страна имеет своих мультипликационных героев и свою уникальную историю развития анимационных фильмов.

В 1924 году появляется первый советский мультфильм, снятый режиссёром-документалистом Давидом Абелевичем Кауфманом (Дзи́га Ве́ртов). Это не детский развлекательный мультик. Здесь показана в течении 10 минут с помощью рисунка, кажущегося на первый взгляд примитивным, - история становления СССР. Название фильма «Советские игрушки». Снимался фильм в «Госкино». Что интересно – в конце мультика предлагают создать рекламу.

Основные герои того времени – это народ, рабочие, крестьяне, красноармейцы, пролетариат и конечно, те, с кем пришлось бороться. Сытый, наглый буржуй, попы (церковь) и кабачные развлечения (танцовщица). Постоянно меняется музыкальный фон, передающий смену событий и настроения в мультфильме. В итоге всё закончилось Новогодней Ёлкой и фейерверком – это знак, что началась новая жизнь. Вместо игрушек, красноармейцы повесили на ёлку всех своих врагов.

Первые советские мультфильмы имели больше политический подтекст, являясь средством пропаганды.

Самый первый мультфильм в России для малышей

Из сохранившихся первых мультфильмов для детей является «Каток». Фильм снят режиссёром, основоположником школы советской анимации Иваном Ивановым-Вано, по мотиву сказки Чуковского «Сенька Африканец».

Из сохранившихся первых мультфильмов для детей является «Каток». Фильм снят режиссёром, основоположником школы советской анимации Иваном Ивановым-Вано, по мотиву сказки Чуковского «Сенька Африканец».

Это ещё немой, музыкальный, рисованный фильм. Главный сюжет – это смелый маленький мальчик в будёновке, который побеждает толстяка «буржуя» и спешит на помощь фигуристке.

В 1913 году Владислав Старевичь снимает чёрно-белый, музыкальный с титрами, кукольный мультфильм «Стрекоза и муравей». Состоялся его грандиозный мировой успех в Российской империи. Этот фильм был предназначен и для юного, и более старшего возраста зрителей. За основу был взят сюжет басни Крылова, длительность мультика 4 минуты.

В Москве 1936 году (10 июня) - создаётся и начинает свою работу крупнейшая Российская студия «Союздетмультфильм». Начинают создаваться детские мультипликационные фильмы. Первый фильм был рисованный, чёрно-белый, выпущенный на студии, он был в жанре детской комедии и назывался «В Африке жарко». Здесь описывается приключение зверей.

Также в 1936 году выходит первый Российский цветной мультфильм на киностудии «Мосфильм», под управлением режиссёра Саррой Мокиль. Это кукольный трёхцветный, музыкальный, озвученный голосом фильм-сказка «Лиса и волк», снятый по русской сказке. Длительностью в 18 минут.

Самый первый мультик Уолта Диснея в Америке

В1924 году (1 марта) - Дисней представил своим зрителя мультфильм «День Алисы на море», который в последствии открывал целый цикл из 56 серий про приключения Алисы.

В1924 году (1 марта) - Дисней представил своим зрителя мультфильм «День Алисы на море», который в последствии открывал целый цикл из 56 серий про приключения Алисы.

Но это уже немного другая история - «Алиса в стране мультипликации». Здесь использовался комедийный жанр. Объединив кино и мультфильм (Алиса живой персонаж) - Уолт помещает героиню в нарисованный мир. Длительность мультфильма 12 минут. Маленькая Алиса и её друг пёс решили прогуляться на море. Там они познакомились с капитаном, который рассказал Алисе о своих морских приключениях.

Уставшая девочка решила вздремнуть в пустой лодке, на берегу ей приснилось, что она попадает на морское дно. На своём пути Алиса встречает много морских жителей, которые являются рисованными персонажами. Это лёгкая детская история в мультфильме с титрами и музыкальным сопровождением. Он не был слишком популярен. Это были первые работы великого мультипликатора.

Когда вышел самый старый (аниме) - мультфильм в мире?

Аниме - является частью культуры Японии и очень популярно среди детей, подростков и взрослого населения во многих странах мира. Мультфильмы этого стиля выпускаются в разных жанрах. К сожалению, не установили автора, который создал самое старое японское аниме в 1907 году. Оно было смонтировано из рисованных картинок. Движущийся мальчик выкладывает из иероглифов слово «кино» и снимает шляпу перед зрителями. Длительность этого аниме 3 секунды.

Предшественником аниме считается Манга. Данное слово появилось в 1814 г. благодаря художнику Кацусике Хокусаю. Это чёрно-белые эскизы, рисованные тушью. Истории в картинках, в последствии комиксы. «Марумару Тимбун» - журнал впервые опубликовал комиксы на японском языке с европейским акцентом в 1877 году.

Многие считают первопроходцем в японском аниме Дэкотэна Симокаву, который в 1917 году делал с помощью мела зарисовки на доске и пытался их оживлять, при этом - записав на плёнку. Его работы не сохранились. Первые фильмы были не более 1-5 минут, их создавали художники (одиночки) стараясь применить уже имеющиеся знания, опыт и технику западных мультипликаторов.

Namakura Gatana (создан 30 июня 1917) считается одним из первых чёрно-белых аниме. Это маленький, двухминутный мультик был создан на японской студии Кобаяши Шокай. Переводится название, как «Тупой меч самурая». Это фильм рассказывает о некомпетентности самурая, который купил тупой меч. Затем, чтобы отомстить за своё унижение, он вернулся к продавцу разрешить конфликт.

К одним из первых аниме относится фильм - сказка о крабе и мартышке, которые также являются сказочными самураями. Сюжет фильма в том, чтобы отомстить подлой мартышке. Мартышка предала краба. Детки убитого краба мстят и убивают мартышку. Этот мультик, под названием «Как краб отомстил мартышке» - поставлен по старой японской сказке и имеет определённый смысл.

Каждый аниматор на восходе японской мультипликационной культуры внёс свой вклад в появление различных направлений и стилей японского аниме. Даже большие глаза героев Диснея в последствии будут преобладать над героями японского аниме. Только с 1958 года аниме в искусстве было признано официально.

Если же говорить не только о Японии, то есть спорное мнение, что самый первый европейский мультфильм был создан и отснят на киноплёнку с помощью камеры Эдисона, Блэктоном в 1906 году «Комические фазы весёлых рожиц».

Нарисован французским художником-карикатуристом Эмилем Коля. Назывался он «Фантасмагория». Понадобилось 700 рисунков, сделанных на белом бумажном фоне чёрными линиями. Всё это перепечатали на негатив, получив эффект рисунка мелом.

Какой первый в истории цветной мультик?

В 1933 году - создают первый цветной рисованный анимационный фильм из серии мультиков «Весёлые симфонии», назывался этот фильм «Цветы и деревья». Это яркий трёхцветный, эмоциональный детский мультфильм о жителях леса, с синхронным музыкальным озвучиванием. Использовалась красивая, мелодичная музыка известного композитора Шуберта.

Длительность фильма 7.5 минут. Эта короткометражка получила Оскар, как лучший мультфильм того времени.

Википедия о первых мультфильмах на свете

Все возможные сохранившиеся сведения в истории развития мировой мультипликации можно проследить в Википедии. Здесь Вы найдёте утверждение, что приёмы примитивной мультипликации обнаружены ещё в первобытную эпоху, благодаря настенным изображениям, которые рисовали в определённой последовательности. С конца 19 начала 20 века начинает стремительно развиваться технология, позволяющая быстро совершенствовать качество мультфильма.

Все возможные сохранившиеся сведения в истории развития мировой мультипликации можно проследить в Википедии. Здесь Вы найдёте утверждение, что приёмы примитивной мультипликации обнаружены ещё в первобытную эпоху, благодаря настенным изображениям, которые рисовали в определённой последовательности. С конца 19 начала 20 века начинает стремительно развиваться технология, позволяющая быстро совершенствовать качество мультфильма.

Француз Эмиль Рено - художник и изобретатель, сын часовщика, был в постоянном поиске усовершенствования аппарата (зоотропа) для просмотра движущихся картинок. И в 1877 году в Париже он создаёт праксиноскоп. Используя впервые постоянные декорации для картинок и добавляя музыкальное синхронное оформление, его картинки оживают в плавном действии. Он запатентовал этот аппарат и поэтому 30 августа 1877 года считается днём рождения первой рисованной мультипликации в мире.

Первые ожившие герои кинематографии не наделялись особыми качествами. Это были просто движущиеся картинки, способные привлечь внимание зрителя. В 1914 году использовалась тотальная анимация для мультфильма «Динозавр Герти». Создатель графической анимации, карикатурист, художник - Уинзор Маккей, также гражданин Америки, был человеком, создавшим особые направления, техники, повлиявшие на развитие мировой анимации. Созданный с помощью рисунка (контура) им персонаж динозаврик, - впервые наделён эмоциями и характером.

10 июня 1936 года была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союзмультфильм». Тогда она называлась «Союздетмультфильм», а в «Союзмультфильм» ее переименовали в августе 1937 года.

Как ни крути, а самыми лучшими мультиками советского детства можно смело назвать творчество студии «Союзмультфильм». За годы своего существования она выпустила огромное количество мультфильмов на любой вкус, которые мы показываем своим детям и не устаем пересматривать сами. Кроме того, большинство мультиков содержат множество секретов и деталей, заметных только самым внимательным. Давайте узнаем их.

Спонсор поста: Мультфильмы на любой вкус.

Винни-Пух

Первая экранизация книги о Винни-Пухе принадлежит студии Уолта Диснея: в начале 60-х годов было выпущено несколько серий о забавном медвежонке и его друзьях. До начала работы над отечественным «Винни-Пухом» Федор Хитрук не видел диснеевской версии.

Однако ему хотелось отойти от образов, которые были изображены в книге, создать своих, новых и оригинальных персонажей. Безусловно, ему это удалось. Все, кто видели и диснеевский, и наш варианты, однозначно высказываются в пользу последнего.

Любопытно, что первоначально Винни-Пух был очень мохнат, уши у него выглядели немного «пожеванными», а глаза были разного размера. Пятачок же сначала получался у художников похожим на толстую аппетитную сардельку. Немало было нарисовано самых разных медвежат и поросят, прежде чем персонажи приобрели привычный нам вид.

Кстати, во второй и третьей сериях рисунки героев были упрощены: черные «очки» на мордочке Винни-Пуха приобрели четкие очертания, а румяные щечки Пятачка стали обозначаться одной красной линией. Во время работы над мультфильмом про Винни-Пуха Федор Хитрук не знал о существовании анимационных картин про забавного мишку студии Диснея. Позже, по словам Хитрука, его версия понравилась диснеевскому режиссеру Вольфгангу Райтерману. В то же время, так как советские мультфильмы были созданы без учета принадлежащих студии Диснея исключительных прав на экранизацию, их показ за рубежом был невозможен.

Малыш и Карлсон

Советский мультфильм «Малыш и Карлсон» режиссера Бориса Степанцева, снятый по мотивам повести шведской писательницы Астрид Линдгрен и вышедший на телеэкраны в 1968 году, был с восторгом воспринят как маленькими, так и взрослыми телезрителями.

Всего серий о Карлсоне вышло две: «Малыш и Карлсон» (1968) и «Карлсон вернулся» (1970). «Союзмультфильм» собирался делать и третью, но эта идея так и не была реализована. В архивах студии до сих пор хранится пленка, которую планировалось использовать для съемок мультфильма по третьей части трилогии о Малыше и Карлсоне - «Карлсон опять проказничает».

Если очень внимательно смотреть мультфильм про Карлсона, то можно заметить следующую деталь: в начале мультика, когда Малыш переходит дорогу, на проезжающем мимо автобусе видна реклама Air France.

На похитителей белья из мультипликационной картины про Карлсона очень похожи сыщики из мультфильма о приключениях поросенка Фунтика. Кроме этого, на шведских родителей Малыша очень похожи советские родители Дяди Федора из «Простоквашино».

Кот Леопольд

Советский мультипликационный сериал про кота Леопольда и донимающих его мышей-хулиганов снимался на Творческом объединении «Экран» с 1975 по 1993 год. На момент создания мультсериала еще не было художественной мастерской. Поэтому первые две серии («Месть кота Леопольда» и «Леопольд и золотая рыбка») не рисовались, а были сделаны техникой перекладывания.

Мелкие детали героев и декорации вырезались из бумаги и перекладывались под стеклом. После каждого кадра детали сдвигались на мизерное расстояние, что создавало иллюзию движения. Дальнейшие серии мультфильма были реализованы с помощью рисованной анимации.

Создатели мультфильма долго ломали голову над именем главного героя. Авторы очень не хотели называть его слишком просто - «рядовым» Барсиком или Мурзиком. По их замыслам, имя должно было красиво звучать и в то же время легко произноситься.

Существует версия, согласно которой добродушного и обаятельного кота назвал сын автора сценария Аркадия Хайта. Во время работы над сюжетом мультика мальчик пытался делать два дела сразу: следить за взрослыми и смотреть по телевизору «Неуловимых мстителей». Имя полковника-белогвардейца Леопольда Кудасова, одного из героев «Неуловимых», и натолкнуло на мысль так же назвать и кота. Хулиганистые мыши тоже не безымянные, как думают многие. Упитанного серого грызуна зовут Мотей, а худого белого зверька - Митей. Однако в мультфильме мышей по именам ни разу не называют.

Чебурашка

Советский мультфильм про Чебурашку был снят режиссером Романом Качановым по мотивам книги Эдуарда Успенского, точнее, по их совместному сценарию. И хотя Успенский написал 8 историй про Крокодила Гену, Чебурашку и их друзей, всего было сделано 4 серии.

Известный сегодня мультяшный образ Чебурашки - милое существо с огромными ушами, большими доверчивыми глазами и мягкой коричневой шерстью - был придуман художником-мультипликатором Леонидом Шварцманом. Именно таким он впервые появился в мультфильме Романа Качанова «Крокодил Гена» (1969) и покорил сердца детей и взрослых.

Согласно предисловию к книге Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», Чебурашкой называлась бывшая в детстве у автора книжки бракованная игрушка, изображавшая невиданного зверька: то ли медвежонка, то ли зайчонка с большими ушами.

По книге родители автора утверждали, что Чебурашка - это неизвестный науке зверь, который живет в жарких тропических джунглях. Поэтому в тексте книги, героями которой являются, как утверждает писатель, детские игрушки самого Успенского, Чебурашка действительно предстает перед читателями как неизвестный тропический зверек.

В одном из интервью Эдуард Успенский рассказал, что однажды пришел в гости к другу, у которого была маленькая дочка. В момент визита писателя девочка примеряла шубу, которая тащилась по полу. «Девчонка постоянно падала, запинаясь о шубу. И ее отец после очередного падения воскликнул: «Ой, опять чебурахнулась!» Это слово врезалось мне в память, я спросил его значение. Оказалось, что «чебурахнуться» - это значит «упасть». Так и появилось имя моего героя», - признался автор.

Трое из Простоквашино

Мультипликационный сериал «Трое из Простоквашино» по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» снял режиссер Владимир Попов. Всего было выпущено три серии. Многое из того, что есть в литературном источнике, не вошло в мультфильм, однако популярность экранизации в несколько раз превысила популярность повести Успенского.

Работа над созданием экранных образов мультфильма «Трое из Простоквашино» была разделена между художниками-постановщиками по желанию режиссера Владимира Попова. Образ Галчонка очень долго не получался. Поэтому каждого, кто заходил в помещение художников на «Союзмультфильме», просили нарисовать этого персонажа. К его созданию даже приложил руку художник Леонид Шварцман, придумавший мультяшного Чебурашку.

Дядя Федор - единственный типаж, по которому команда, работавшая над созданием мультфильма «Трое из Простоквашино», так и не пришла к единому решению. Поэтому его экранный образ сильно меняется от серии к серии. Такой непозволительный с точки зрения западной мультипликации ход в нашей стране восприняли совершенно спокойно.

Кстати, кота Матроскина могли наречь и Тараскиным. Дело в том, что, когда Эдуард Успенский писал свою повесть, он хотел назвать этого персонажа по фамилии сотрудника киножурнала «Фитиль» Анатолия Тараскина, однако тот не разрешил использовать свое имя. Правда, позже пожалел об этом и признался писателю: «Какой я был дурак! Фамилию пожалел дать!»

Ну, погоди!

«Ну, погоди!» - это не просто мультсериал, это настоящая легенда, на которой выросло не одно поколение. В 1969 году «Ну, погоди!» был госзаказом. Чиновники решили дать наш ответ диснеевским мультикам и выделили довольно серьезный бюджет. Требования заказчиков ограничивались просьбой сделать что-нибудь смешное.

С этой просьбой руководство «Союзмультфильма» и обратилось к известным юмористам Александру Курляндскому, Аркадию Хайту, Феликсу Камову и Эдуарду Успенскому.

Много споров у создателей мультика возникло по поводу 12-й серии знаменитого мультфильма, когда Волк оказывается в саркофаге фараона Рамзеса. Допускалось даже, что в связи с этим правительство Египта может выразить протест. Но всё обошлось.

В мультсериале «Ну, погоди!» потрясающая музыкальная подборка, в которой использованы популярные записи западной и советской эстрады. Но они никогда не указывались в выходных данных мультфильма. Тогда это не было принято.

Музыка, которая звучит во время титров, - заставка «Ну, погоди!» - называется Vizisi («Водные лыжи») и была издана на сборнике венгерской эстрадной музыки фирмой «Мелодия» в 1967 году. Ее автор - венгерский композитор по имени Томаш Деак (Tamás Deák).

Падал прошлогодний снег

Как упоминал композитор Григорий Гладков во время выступления в юмористической передаче «Вокруг смеха», мультфильм «Падал прошлогодний снег» имел первоначальное рабочее название «Елки-палки, лес густой», а главным героем в нем был дворник из «Пластилиновой вороны». Потом визуальную концепцию главного персонажа доработали, впрочем, как и название картины.

Роль рассказчика в мультфильме «Падал прошлогодний снег» первоначально планировалось отдать Лие Ахеджаковой. Она даже озвучила мультфильм, но режиссеру Александру Татарскому не понравилось. В итоге обе роли - и мужика, и сказочника - отдали Станиславу Садальскому.

Садальский, который озвучил роли мужика и рассказчика в мультфильме «Падал прошлогодний снег», не был указан в титрах. Незадолго до сдачи мультфильма актера задержали в ресторане гостиницы «Космос» с иностранной гражданкой, после чего последовал донос председателю Гостелерадио С.Г. Лапину. В качестве наказания за общение с иностранцами фамилию актера было решено убрать из титров.

Мультику «Падал прошлогодний снег» не удалось избежать пристального внимания цензуры. «На сдаче «Снега» у меня было предынфарктное состояние, - вспоминал режиссер мультфильма Александр Татарский. - Мне заявили, что я неуважительно отношусь к русскому человеку: у вас всего один герой - русский мужик, и тот идиот!..»