Дорогие друзья.Большой всем привет!Я долго отсутствовала и не принимала участия в обсуждениях,на которые вы меня приглашали.Но уже вернулась домой и рада общению с вами.В одном из скоростных поездов по дороге на Киев всё время крутили ролик о фресках Сикстинской капеллы, особенно часто повторялась эта фреска "Сотворение Адама."Она очень знаменита и популярна,мне захотелось о ней рассказать.

Микеланджело" Сотворение Адама"Она одна из самых сильных,эмоциональных и прекрасных композиций росписи Сикстинской капеллы.

Очам моим открылась благодать,

Когда они узрели огнь нетленный

И лик божественный и вдохновенный

Того, с Кем горд в родстве я состоять.

Не будь мы Господу душой под стать,

Погрязли бы в никчемности презренной,

А нас пленяет красота Вселенной,

И тщимся тайну вечности познать.

Эти стихотворные строки, написанные самим Микеланджело, как нельзя лучше отражают строй его мыслей при создании сюжета «Сотворение Адама» на плафоне Сикстинской капеллы. Здесь первый человек и его Создатель выступают на равных.

Это атлетически сложенный юноша с безвольно протянутой рукой, в которую могучая рука творца словно вливает жизненную энергию. Мужественный и прекрасный, с еще не разбуженной мыслью, и не раскрывшимися силами, лежит он на склоне холма, протянув руки к создавшему его Богу.

Через плечо Бога смотрит ангел, изумленный красотой человека. Идеальная юношеская красота Адама как бы находит развитие в образах обнаженных юношей — декоративных фигурках, обрамляющих малые поля. В них Микеланджело показывает внутреннюю жизнь человека через разнообразные движения прекрасного обнаженного тела. С большим мастерством вводит он декоративный мотив дубовых листьев (символический намек на род делла Ровере, переводится с итальянского как "дуб", из этого рода происходил папа Юлий II), сплетенных в гирлянды и украшающих щиты юношей, рог изобилия с дубовыми листьями и желудями держит в руках юноша, расположив его у бедра Адама.

Светлый и сильный взор Творца встречает взгляд человека, ждущего и жаждущего, и от вытянутого пальца его правой руки пробегает к Адаму божественная искра. Микеланджело не показывает нам сотворение человека, он передает момент, в который тот получает душу, свое страстное искание божественного. Под левой рукой Бога, в сонме ангелов остается Ева, еще не созданная во плоти.

Крупнейший искусствовед В. Н. Лазарев дает очень точное описание микеланджеловского шедевра: «Это едва ли не самая прекрасная композиция всей росписи. Отправляясь от Библейского текста художник дает ему совершенно новое претворение. По бесконечному космическому пространству летит Бог-отец, окруженный ангелами. Позади него развевается огромный, надутый как парус плащ, позволивший охватить все фигуры замкнутой силуэтной линией. Плавный полет творца подчеркнут спокойно скрещенными ногами. Его правая рука, дарующая жизнь неодушевленной материи, вытянута. Она почти вплотную прикасается к руке Адама, чье лежащее на земле тело постепенно приходит в движение. Эти две руки, между которыми как бы пробегает электрическая искра, оставляют незабываемое впечатление.

В данной точке сосредоточен весь внутренний пафос изображения, вся его динамика. Расположив фигуру Адама на покатой поверхности, художник создает у зрителя иллюзию, будто фигура покоится на самом краю земли, за которым начинается бесконечное мировое пространство. И поэтому вдвойне выразительны эти две протянутые навстречу друг другу руки, символизирующие мир земной и мир астральный. И здесь Микеланджело великолепно использует просвет между фигурами, без которого не было бы ощущения безграничного пространства. В образе Адама художник воплотил свой идеал мужского тела, хорошо развитого, сильного и в то же время гибкого. Прав был немецкий живописец Корнелиус, который утверждал, что с эпохи Фидия не было создано более совершенной фигуры» .

Впервые с такой ясностью звучит мысль о самодостаточности и всесилии человека. «Не даем мы тебе, о

Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты выбрал по собственному желанию, согласно твоей воле и решению» , - так обращается Творец к Адаму в трактате Пико делла Мирандолы; «Если с помощью морали страсти будут напряжены до разумных пределов, если с помощью диалектики мы будем развивать разум, то, возбужденные пылом Муз, мы будем упиваться небесной гармонией... И тогда, подобно окружающим нас пылким серафимам, мы, полные божеством, станем тем, кто нас создал» .

"И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их" Бытие 1:27.

"И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою" Бытие 2:7.

Давайте проанализируем все эти странности.

Итак, что же скрывал Микеланджело, когда расписывал потолок Сикстинской капеллы?

Одной из лучших фресок плафона капеллы является «Сотворение Адама».

Микеланджело. “Сотворение Адама” (1511).

Фреска плафона Сикстинской капеллы

Облокотившись на правую руку, на земле полулежит молодое и красивое, но ещё не одухотворённое тело первого человека. Летящий в окружении сонма бескрылых ангелов Творец Саваоф протягивает свою десницу к левой руке Адама. Ещё мгновение – их пальцы соприкоснутся, и тело Адама оживёт, обретя душу. Описывая эту фреску, искусствоведы обычно отмечают, что Саваоф и ангелы, объединённые в единое целое, очень удачно вписываются в картину, уравновешивая левую часть фрески. И всё.

Однако, вглядевшись внимательнее в то, что создал художник, вдруг понимаешь, что Адама оживляет Господь, изображённый не только в виде бородатого старца, окружённого ангелами, но и в образе огромного мозга, повторяющего в деталях строение головного мозга человека.

Сравнение фрагмента фрески

“Сотворение Адама”

с изображением головного мозга человека

Это должен понять любой биолог или врач, знающий азы анатомии. Но проходил век за веком, и только через полтысячелетия замысел Микеланджело нам открылся. Мастер зашифровал в этой фреске мысль о том, что одухотворение было совершено Высшим разумом. Почему же Микеланджело при жизни даже не намекнул своим современникам, что он на самом деле изобразил? Объяснение напрашивается само собой. Строение мозга художник мог изучить, только вскрывая трупы. А за надругательство над мёртвым телом во времена Микеланджело полагалась смертная казнь. И если бы семнадцатилетнего Буонарроти поймали, когда он изучал анатомию, тайно вскрывая трупы в покойницкой монастыря Санто Спирито во Флоренции, то уже на следующий день его собственный труп висел бы в проёме окна на третьем этаже дворца Синьории, и мир никогда не увидел бы будущих шедевров Микеланджело. С тех памятных дней 1492 года, когда, препарируя мертвецов и делая анатомические рисунки, художник изучал строение человеческого тела, до создания фрески «Сотворение Адама» на плафоне Сикстинской капеллы (1511 год) прошло почти двадцать лет. Но, несмотря на такой большой срок, поражает правильность, с которой Микеланджело изобразил извилины и борозды головного мозга человека.

Впервые сходство фрески «Сотворение Адама» с головным мозгом человека заметил американский врач Мешбергер (Meshberger) в 1990 году. Но он пришел к выводу, что великий мастер изобразил внутреннее строение мозга. Мне впервые удалось обнаружить, что Микеланджело показал на фреске наружную поверхность мозга и с большой точностью отобразил извилины и борозды.

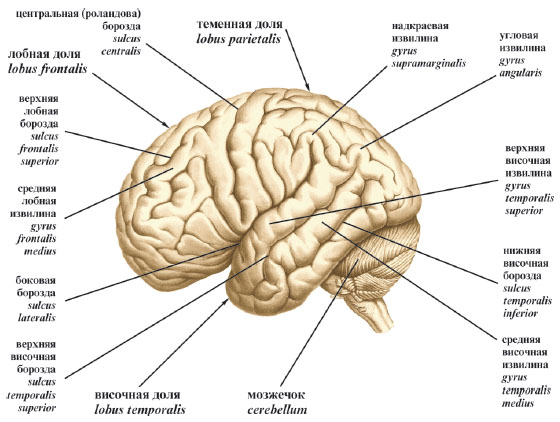

Наружная поверхнсть человеческого мозга

Легко угадывается боковая борозда, отделяющая лобную долю мозга от височной. Верхняя и нижняя височные борозды отграничивают среднюю височную извилину. Правое плечо Саваофа – это средняя лобная извилина. Профиль одного из ангелов повторяет центральную, или роландову, борозду, являющуюся границей между лобной и теменной долями мозга. И наконец, головы двух ангелов за спиной создателя – это не что иное, как надкраевая и угловая извилины. Кроме того, понятно, почему Микеланджело не изобразил мозжечок. Дело в том, что художник не знал о существовании выроста твёрдой мозговой оболочки (так называемого намёта мозжечка), который вклинивается между большим мозгом и мозжечком. Поэтому, когда при вскрытии Микеланджело вынимал мозг из черепной коробки, он разрушал мозжечок. Эту же ошибку часто совершают студенты-медики при первых своих вскрытиях трупов.

Слишком много совпадений в деталях фрески с извилинами и бороздами мозга не могут быть объяснены простыми случайностями.

Но и это ещё не всё. Микеланджело очень любил изображать обнажённую человеческую натуру. При этом он отдавал явное предпочтение красоте мужского тела. Американский писатель Ирвинг Стоун, написавший замечательный биографический роман о Микеланджело, вкладывает в его уста такие слова: «Я считаю, что вся красота, вся телесная мощь заключена в мужчине. Погляди на него, когда он в движении, когда он прыгает, борется, кидает копьё, пашет, вздымает ношу: вся мускулатура, все сочленения, принимающие на себя натугу и тяжесть, распределены у него с необыкновенной соразмерностью. А что касается женщины, то, на мой взгляд, она может быть прекрасной и волнующей только в состоянии абсолютного покоя». Когда художник изображает женщин, он и у них часто рисует мужскую мускулатуру. Достаточно взглянуть хотя бы на Кумскую сивиллу в Сикстинской капелле.

Микеланджело. “Кумская Сивилла” (1510).

Фреска на плафоне Сикстинской капеллы

Микеланджело создает обнажёнными Вакха, Давида, группу воинов на картоне «Битва при Кашине», рабов для гробницы Юлия II, скульптуры в капелле Медичи, многие фигуры на фресках Сикстинской капеллы. Он изображает голым даже Христа!

Микеланджело. «Давид» (1501–1504). Флоренция

Микеланджело. “Битва при Кашине” (1542)

Например, скульптуры «Распятие» (1494) в церкви Санто Спирито во Флоренции и «Воскресший Христос» (1519–1520) в церкви Санта Мария сопра Минерва в Риме представляют Бога Сына полностью обнажённым .

Микеланджело. “Распятие” (1494) в церкви

Санто Спирито во Флоренции

Микеланджело. “Воскресший Христос” (1519–1520)

в церкви Санта Мария сопра Миневра в Риме.

Репродукция из книги 1977 года издания

Не только Христос, но и Богоматерь, а также все святые на фреске «Страшный суд» были изображены Микеланджело без одежды. Позже, когда выдающегося художника Паоло Веронезе (1528–1588) привлекли к суду инквизиции за вольность его произведения «Пир у Симона-фарисея», подсудимый, защищаясь, сослался на «Страшный суд». Ромен Роллан в своей книге о жизни Микеланджело приводит слова Веронезе на суде: «Я признаю, что это дурно, но повторяю то, что уже говорил: мой долг следовать примеру моих учителей. Микеланджело в папской капелле в Риме изобразил Спасителя, его пречистую мать, святого Иоанна, святого Петра и других угодников, причём представил их всех нагими, даже пресвятую деву Марию, и в позах отнюдь не канонических…»

Бернард Беренсон (1865–1959), действительный член Американской академии искусств и литературы, который большую часть жизни прожил в Италии, так писал о творчестве Микеланджело: «Его страстью была обнажённая натура, его идеалом – сила. Смирение и терпение были так же незнакомы Микеланджело, как и Данте, как гениальным творческим натурам всех эпох. Даже испытывая эти чувства, он не сумел бы их выразить, ибо его обнажённые фигуры полны мощи, но не слабости, ужаса, но не боязни, отчаяния, но не покорности».

Чтобы понять истоки мировоззрения Микеланджело, необходимо вспомнить, что с 14 лет (в 1489–1492 годах) он воспитывался при дворе герцога Лоренцо Медичи Великолепного, который заметил талант мальчика и приблизил его к себе на правах приёмного сына. Благодаря этому юный художник был с детства окружён произведениями античного искусства, присутствовал при философских диспутах флорентийской Платоновской академии. На него огромное влияние оказали неоплатоники Марсилио Фичино (1433–1499), Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494) и другие выдающиеся представители академии.

Портреты неоплатоников Марсилио Фичино, Анджело Полициано, Кристофоро Ландино и Деметриоса Халкондилеса.

Фрагмент фрески Доменико Гирландайо из церкви Санта Мария Новелла во Флоренции (1486–1490).

Фичино переработал платонизм и мистические учения поздней античности и толковал их в духе приспособления к основным догматам христианства. Его апология земной красоты и достоинства человека способствовала преодолению средневекового аскетизма и оказала влияние на развитие изобразительного искусства и литературы. Пико утверждал, что каждый человек соединяет в себе земное, животное и Божественное начала. В рассуждениях Фичино, Пико и других проявилась важнейшая характеристика гуманистического антропоцентризма – тенденция к обожествлению человека. Фичино, отвергая христианский аскетизм, истолковывал платоновский эрос (любовь) как творческий порыв, как устремление человеческой личности к совершенству, сверхчувственной красоте (Дынник и др., 1957; Лосев, 1960; Горфункель, 1970; Лавриненко, Ратникова, 1999).

Преклонение перед античностью тем не менее не вытеснило христианскую веру Микеланджело. И всю жизнь два враждебных мира, мир языческий и мир христианский, боролись за его душу.

Ромен Роллан пишет: «Великий творец дивно прекрасных форм, человек глубоко верующий, Микеланджело воспринимал телесную красоту как нечто божественное; красивое тело – это сам Бог, явившийся в телесной оболочке. И, как Моисей перед неопалимой купиной, Микеланджело приближался к этой красоте с благоговейным трепетом».

И поэтому в изображении детородных органов Микеланджело не видел ничего предосудительного. Он восхищался ими так же, как и другими частями тела человека – самого совершенного, с его точки зрения, существа, созданного по образу и подобию самого Господа. Но эту позицию было слишком трудно отстаивать в XVI веке! Церемониймейстер папы Павла III, Бьяджо да Чезена, так отозвался о «Страшном суде»:

«Полное бесстыдство – изображать в месте столь священном столько голых людей, которые, не стыдясь, показывают свои срамные части; такое произведение годится для бань и кабаков, а не для папской капеллы».

Микеланджело тут же поместил Чезену в преисподнюю в виде обнаженного Миноса с ослиными ушами. Тело Миноса обвито огромной змеёй, которая откусывает ему половой орган. А когда церемониймейстер попросил, чтобы папа приказал художнику убрать это изображение с фрески, Павел III ответил Чезене: «Если бы он поместил тебя хотя бы в чистилище, я бы ещё постарался вызволить, но он запрятал тебя в ад, а на ад моя власть не распространяется».

Микеланджело. Фрагмент фреси “Страшный Суд”

Но когда понтификом стал Павел IV, над «Страшным судом» сгустились тучи. Был момент, когда фреску собирались полностью уничтожить. К счастью, дело завершилось только «одеванием» некоторых обнаженных тел.

Другой известный факт: когда в 1504 году Микеланджело закончил во Флоренции работу над скульптурой обнажённого Давида, её пришлось охранять, так как Давида забрасывали камнями горожане. Целомудренная нагота Давида возмущала стыдливость флорентинцев. Был период, когда «нескромные части» скульптуры прикрывали золотыми листьями.

Шли века, а психология ханжества не менялась. Недавно была «одета» даже скульптура Воскресшего Христа.

Микеланджело. «Воскресший Христос» (1519–1520)

в церкви Санта Мария сопра Минерва в Риме.

Фото автора. Сентябрь 2005

Ни разу Микеланджело не позволил себе нарисовать обнажённым Бога Отца. Такое богохульство могло бы стоить ему жизни. А теперь внимательно всмотримся во фреску «Сотворение светил и растений». Так почему же Саваоф изображён со спины, и почему ткань так плотно облегает некоторые части тела? Давайте, ничего не дорисовывая, обведем линии Микеланджело.

Перевернём изображение –

Микеланджело. Фрагмент фрески

“Сотворение светил и растений”

Ведь фреска находится на потолке и на нее можно смотреть с любой стороны. Очевидно, что художник нарисовал огромный мужской детородный орган в состоянии возбуждения. Длина изображения почти полтора метра! Причем с точки зрения анатомии всё показано чрезвычайно точно. Медикам известно, что у мужчин левое яичко часто опущено несколько ниже, чем правое, – что хорошо видно при осмотре мошонки: именно так яички подвешены на семенных канатиках. Об этом можно прочитать в любом учебнике или атласе анатомии для медицинских вузов. Микеланджело, досконально знавший анатомию, именно так изображает мошонку у скульптур “Давид” и “Воскресший Христос” . Так же представлено строение полового органа и на фреске «Сотворение светил и растений»: правая часть мошонки чуть приподнята по сравнению с левой . Совпадение даже таких мелких деталей не оставляет сомнений по поводу того, что изобразил художник.

В. Д. Дажина (1986), автор серии публикаций о Микеланджело, даже не подозревая о том, что в действительности изображено на фреске «Сотворение светил и растений», очень точно заметила, что эта живописная композиция «поражает силой выраженного в ней напряжения, возникшего как результат преодоления косной инертности материи». Пожалуй, лучше не скажешь.

Кроме того, на той же фреске мы видим изображение и женских гениталий, которые расположены как раз напротив мужского полового органа. Четко прорисованы клитор, малые и большие половые губы, половая щель.

Микеланджело. Фреска

“Сотворение светил и растений”

Микеланджело. Фрагмент фрески

“Сотворение светил и растений”

То, что Микеланджело зашифровал гигантские изображения половых органов, cовершенно ясно. Слишком много он дал нам подсказок для этого не только всем своим творчеством, но и конкретными символами Сикстинской капеллы. Это и изображения огромного количества обнажённых фигур на плафоне и алтарной стене капеллы, и голова змеи, недвусмысленно указывающая на половой орган Миноса, о чём уже было написано выше .

Почему же именно мозг и половые органы? Дело в том, что информация, передаваемая разумными существами последующим поколениям, может быть двух основных типов:

1. Генетическая, или наследственная, – переход которой от родителей к детям обеспечивается половыми органами. Половой член – это не что иное как «шприц», делающий инъекцию ДНК в организм будущей матери.

2. Ненаследственная, – переход которой от поколения к поколению обеспечивается головным мозгом, создающим новую информацию в виде произведений искусства, устных, рукописных и печатных текстов, а теперь еще и фильмов, компьютерных баз данных и т.д.

Поэтому ничего нет удивительного в том, что Микеланджело акцентировал внимание именно на половых органах и головном мозге.

Мысль великого мастера понятна: вначале творило оплодотворяющее начало (гениталии), и только потом включилось одухотворяющее начало (мозг, оживляющий тело человека).

Теперь становится ясным, почему Микеланджело так спокойно реагировал, когда Даниэле да Вольтерра по приказу папы уродовал драпировками «Страшный суд». Он просто смеялся в душе над мышиной возней слепцов, не увидевших главных символов на его фресках.

Микеланджело так и не смог при жизни открыть свою тайну. Над его головой навис меч инквизиции. Давайте вспомним, что в 1540 году в Риме был утвержден орден иезуитов, а в 1542 году основана конгрегация «святой инквизиции». Недруг Микеланджело, Пьетро Аретино, составил донос, в котором обвинил великого мастера в ереси. А еретикам – прямой путь на костер. Ромен Роллан так описывал это страшное для художника время: «Нашлось немало людей, которые громко возмущались “Страшным судом”. И, разумеется, всех больше кричал Аретино. Он написал наглейшее письмо, достойное Тартюфа. Аретино, по существу, грозил донести на художника входившей в силу инквизиции, “ибо меньшее преступление самому не верить, нежели столь дерзко посягать на веру других”. Это подлое письмо шантажиста, где всё самое святое для Микеланджело – вера, дружба, честь – подвергалось поруганию и втаптывалось в грязь, это письмо, которое он не в силах был читать без презрительного смеха и слёз унижения, Микеланджело оставил без ответа. Не случайно говорил он с уничтожающей иронией о некоторых своих врагах: “Стоит ли с ними бороться, не велика честь от такой победы!” И даже когда к суждению Аретино и Бьяджо о “Страшном суде” стали прислушиваться, художник ничего не предпринял, чтобы пресечь клевету».

Что мог Микеланджело? Только ответить своим искусством. Он зашифровал в «Страшном суде» в образе святого Варфоломея еще один символ. Об этом искусствовед А. А. Губер рассказывает следующее: «…На коже, которую держит в левой руке Варфоломей, нашли автопортрет самого Микеланджело, а в Варфоломее – сходство с Пьетро Аретино. Если это так, то можно только подивиться смелости Микеланджело: на одном из самых видных мест алтарной стены он изобразил под видом святого мученика своего главного врага с ножом в руке, содравшего кожу с него самого».

Микеланджело. Фрагмент фрески “Страшный Суд”

на алтарной стене Сикстинской капеллы

Великий мастер постоянно балансировал на лезвии бритвы. Но его всё-таки не тронули. От костра, яда, петли и ножа Микеланджело спасла только гениальность. Ведь папам нужно было возводить соборы и собственные гробницы, украшать великими фресками стены и потолки дворцов и капелл. Но если бы они узнали смысл главного зашифрованного послания, то Микеланджело ничего бы не помогло. Поэтому он вынужден был унести тайну с собой, надеясь только на нас – потомков.

Таким образом, в творчестве великого мастера мы обнаружили два приёма, которые в настоящее время хорошо известны и часто используются художниками-сюрреалистами. Первый получил название «двойное изображение» (по-английски известен как «double vision»), или «двусмысленное изображение», – когда, всмотревшись в картину, наблюдатель вдруг различает второй, часто скрытый смысл. У Микеланджело это скрытое изображение человеческого мозга. Другой приём более сложный: чтобы увидеть второй план, картину нужно повернуть на 180°, реже на 90° или другой угол. Эти картины получили название «изображения-перевёртыши». Мне удалось впервые обнаружить именно такое изображение на фреске Сикстинской капеллы «Сотворение светил и растений». Как уже было сказано, фреска датируется 1511 годом. Я не знаю более раннего использования перевёрнутых двойных изображений. По всей видимости, Микеланджело является создателем этого нового метода в мировом искусстве.

Творчество великого флорентинца внимательно изучал классик сюрреализма Сальвадор Дали (1904–1989). Об этом говорит хотя бы серия картин Дали, навеянных творчеством Микеланджело. Две из них по мотивам «Пьеты» и «Сотворения Адама» в качестве примера приведены ниже:

Сальвадор Дали. “Пьета” (1982)

Сальвадор Дали. «Персонаж, навеянный фигурой Адама с плафона Сикстинской капеллы в Риме (1982)

Приём двойных изображений широко используется в работах Дали. Это и «Незримый человек», и «Большой параноик», и «Исчезающие образы», и знаменитый «Невольничий рынок с явлением незримого бюста Вольтера». А картина «Лебеди, отражённые в слонах» – не что иное как изображение-перевёртыш.

Сальвадор Дали. «Незримый человек» (1929)

Сальвадор Дали. «Большой параноик» (1936)

Сальвадор Дали. «Исчезающие образы» (1938)

Сальвадор Дали. «Невольничий рынок с явлением незримого бюста Вольтера» (1940)

Сальвадор Дали. «Лебеди, отражённые в слонах» (1937)

В качестве примеров двойных изображений и перевёртышей можно привести несколько образцов (ими сейчас наводнён Интернет), размещённых на сайте http://gluk.blin.com.ua . Некоторые из них снабжены весьма оригинальными подписями.

Рисунок американских психологов Э. Дж. Боринга

и Р. В. Липера. «Неоднозначная тёща» (1930).

Что Вы видите: молодую очаровательную женщину или старуху с огромным носом?

Ворона или рыбак с рыбой?

Изображение-перевёртыш с поворотом на 180˚.

Этот рисунок известен под названием «Красота и алкоголь», или «До и после шести кружек пива»

Лошадь-лягушка. Изображение-перевёртыш.

Чтобы увидеть лягушку, нужно перевернуть рисунок, но только на 90˚

Лицо девушки или цветы и бабочка?

Лицо девушки или две лошади?

Пейзаж или ребёнок в утробе матери?

Голова американского индейца или эскимос у входа в жилище?

Георгий Победоносец.

Лицо или битва со змеем?

“Любовь клоуна”

“ОБщество. Портрет.”

Солдат или лошадь?

Изображение-перевёртыш с поворотом на 180˚

Старик или кто-то другой?

Говоря о двойных изображениях, нельзя не вспомнить творчество ещё одного художника XVI века – Джузеппе Арчимбольдо (1527–1593). Он родился в Милане, но большую часть своей жизни провёл в Праге, на службе у императоров династии Габсбургов. Начиная с 1563 года, Джузеппе создаёт серию необычных картин, представляющих собой двойные изображения. Это портреты, составленные из фруктов, цветов, овощей, рыб, птиц, млекопитающих, книг, предметов быта и т. д.

Джузеппе Арчимбольдо. «Лето» (1563)

Джузеппе Арчимбольдо. «Земля» (1570)

Арчимбольдо использовал и приём изображений-перевёртышей, но это было более чем через 50 лет после аналогичного новаторства в творчестве Микеланджело.

Джузеппе Арчимбольдо. «Повар-Натюрморт» (1567)

Джузеппе Арчимбольдо. «Повар-Натюрморт» (в перевернутом виде)

Джузеппе Арчимбольдо. «Ортолано», или «Садовник-Натюрморт», (1590). Кремона. Изображение-перевёртыш. Чтобы увидеть садовника, нужно перевернуть картину на 180˚.

Джузеппе Арчимбольдо. «Ортолано», или «Садовник-Натюрморт», (1590). Кремона. Изображение-перевёртыш. (в перевернутом виде)

Сальвадор Дали назвал Джузеппе Арчимбольдо предтечей сюрреализма. Я готов утверждать, что предтечей сюрреализма на самом деле был великий Микеланджело. Он раньше Арчимбольдо стал использовать двойные изображения и изображения-первёртыши. Только в отличие от Арчимбольдо он вкладывал в двойственность своих шедевров глубокий философский смысл.

Прочитав вышеизложенное, читатель может спросить: “А можно ли найти закодированную информацию в других произведениях Микеланджело?” Ведь трудно предположить, что только в Сикстинской капелле мастер поместил тайные символы. Анализируя творчество гениального флорентинца, понимаешь, что почти в каждом из его произведений есть свой секрет. Причем многое уже хорошо известно искусствоведам. Рассмотрим скульптуру «Пьета»

Микеланджело. “Пьета” (1499)

Богоматерь держит на коленях тело тридцатитрёхлетнего Иисуса. Но давайте взглянем на лицо Мадонны. Мы увидим, что Микеланджело изобразил мать, которая моложе своего сына! Когда скульптора спросили: “Как это может быть?” Микеланджело ответил“Девственность дарует свежесть и вечную молодость” . Молодость Богоматери – это символ победы над временем и смертью.

Скульптура Давид идеально пропорциональна; однако, взгляд наблюдателя приковывает кисть правой руки, сжимающая камень, который через мгновение сразит Голиафа. Дело в том, что Микеланджело специально изобразил правую кисть в большем масштабе по сравнению с другими частями тела. Это скрытый символ, который не оставляет сомнения: победа предрешена! Кроме того, имеется ещё одна манипуляция с возрастом. В Библии написано, что во время поединка с Голиафом Давид был юным мальчиком. Он настолько мал, что ему приходится сражаться с врагом без одежды, так как для него оказались велики доспехи царя Саула. Именно таким Давида изображают предшественники Микеланджело. Достаточно взглянуть хотя бы на скульптуру Донателло, герой которого – юнец с довольно слабым телосложением, причём своей шляпой, длинными волосами и детской фигуркой он больше напоминает девочку. Давид у Микеланджело – это взрослый мужчина (намного старше, чем библейский Давид) с мощной мускулатурой. Он больше похож на Геракла или Аполлона. И в этом есть свой смысл: Давид-гигант Микеланджело (высота скульптуры 4,54 м) является символом непобедимости Флорентийской республики.

Донателло. «Давид»

Еще один секрет есть в скульптуре, изображающей герцога Джулиано Медичи (ок. 1533), установленной в капелле Медичи во Флоренции. Правил он совсем недолго, а «прославился» участием в кровавой реставрации власти Медичи во Флоренции. Лицо скульптуры не имеет портретного сходства с реальным герцогом. Мастер данным приёмом продемонстрировал своё полное безразличие к реальному облику изображаемого человека, выразив таким образом равнодушие к нему как персонажу истории. Когда Микеланджело указали на отсутствие сходства, он заявил: «Это он сейчас не похож, а лет через сто все его только таким и будут представлять» .

Микеланджело. «Джулиано Медичи герцог Немурский» (ок. 1533) в капелле Медичи. Флоренция

О символах фрески «Страшный суд» мы уже писали выше: здесь и Бьяджо да Чезена в образе обнажённого Миноса, теряющего на глазах зрителя своё мужское достоинство, и подлец Аретино, содравший кожу с самого художника.

И, наконец, возьмём первую скульптурную работу Микеланджело – рельеф «Мадонна у лестницы». На переднем плане сидит Богоматерь с младенцем Иисусом. Позади неё видна лестница, на которой стоит, опершись о перила мальчик Иоанн (которому в будущем предстоит стать Иоанном Крестителем). Композиция построена так, что брус перил, напоминающий основание креста, на котором будет распят Иисус, упирается в ладонь Марии. Правая рука Иоанна, расположенная перпендикулярно перилам, усиливает сходство всей конструкции с крестом. Идея символа такова: Мария приняла на себя всю тяжесть креста, который будет (и она это знает) орудием убийства её единственного Сына. Эта работа была создана в 1490 году. Начинающему скульптору было всего пятнадцать лет!

Людей вдохновляют нас в трудных ситуациях, ими можно украсить свою речь, употребить в переписке, на своей странице в социальных сетях. Кто-то выбирает особо понравившуюся цитату своим девизом, а кто-то делает с ней тату. Одной из любимых многими таких фраз является "Что не убивает нас, делает нас сильнее". Давайте познакомимся с ее автором, оригиналом, смыслом и прочими интересными подробностями.

Кто сказал: "То, что нас не убивает, делает нас сильнее?". Смысл

Автором крылатой фразы был весьма неоднозначный мыслитель Фридрих Ницше. Цитату понимают в разных смыслах, но суть толкований одна: только преодолев значительные трудности, а то и беды, пережив горе, человек станет поистине духовно сильной личностью.

Фраза, однако, была вырвана из контекста. Ницше не хотел вложить в нее романтический, мотивационный смысл и как-то призвать своих последователей не бояться жизненных невзгод. Эти слова связаны с его учением о сверхчеловеке.

Цитата в оригинале

Фридрих Ницше, как известно, был немцем. Поэтому интересно будет определиться, как "Что не убивает нас, делает нас сильнее" звучит на родном языке автора.

Was mich nicht umbringt, macht mich stärker - так будет выглядеть эта цитата на немецком.

Сверхчеловек Ницше

Фридрих Ницше много времени посвятил исследованию предельных возможностей людей. И он считал, что именно сверхчеловек может зайти за эти границы, чтобы стать тем, кем он есть. Отметим, что Ницше характеризовал сверхлюдей немаленьким списком качеств, где выход за пределы эмоциональных сил являлся всего лишь одним из пунктов.

Подробнее ознакомиться с этой темой вы можете, прочтя труд "Так говорил Заратустра". Сверхчеловек (Übermensch) у Ницше - это образ, которым он обозначал существо, которое духовным могуществом настолько превзойдет современных людей, насколько мы превосходим обезьян. Согласно гипотезе ученого, Übermensch - это следующая эволюционная ступень, которая последует за человеком.

Однако Ф. Ницше при этом отмечал, что сверхлюди уже есть среди нас, более того - они рождались давно. К этой категории он относил Юлия Цезаря, Ч. Борджиа, Наполеона.

Об авторе

Фридрих Вильгельм Ницше (Friedrich Wilhelm Nietzsche) - это немецкий философ, мыслитель, филолог, поэт, композитор. К тому же, он известен миру как создатель самобытного философского течения.

Если мы посмотрим на лейтмотив трудов Ницше, отметим его новые критерии оценки всей окружающей действительности. Он подставил под сомнение все существующие в его эпоху принципы и формы морали, культуры, искусства, общественных отношений.

Самыми известными его трудами выступают "Так говорил Заратустра", "По ту сторону добра и зла", "Сумерки идолов", "Антихрист", Ecce Homo.

Ницше и афористичность

Не секрет, что учение мыслителя разобрано на цитаты. Причина в том, что, будучи филологом по образованию, Ницше уделял большое значение стилю изложения своих мыслей и взглядов. Они не представлены у него стройной системой, а выступают в роли афоризмов - лаконичного краткого высказывания, полностью законченной мысли. В этой фразе автор пытается максимально сконцентрировать суть своих суждений и отразить контекст выражения.

Конечно, Ницше выбрал такой стиль изложения не для того, чтобы прославиться цитированием своих слов. Он много времени проводил в длительных прогулках, а также ему было сложно долго сидеть над записями - у мыслителя начинались сильные рези в глазах. В частности поэтому им была выбрана такая короткая и емкая форма повествования и рассуждения.

Как понять фразу?

Каждый из нас волен искать свой смысл во фразе "То, что нас не убивает, делает нас сильнее". Но все же давайте посмотрим, как ее понимают другие люди:

- "Не нужно бояться трудностей и испытаний, "киснуть", если случилась неудача. Это все нужно нам, чтобы закалить свой характер".

- "Нельзя пытаться избегать проблем, нужно не бояться встретить их лицом к лицу. Только тогда, преодолев их, мы получим бесценный жизненный опыт".

- "Если вам сейчас плохо, это временно. Вы обязательно пройдете через испытание, преобразившись, став более сильными".

- "Чтобы что-то понять, чего-то достичь, необходимо преодолеть препятствия, разочарования, боль. Только это сделает вас духовно сильной личностью".

- "Человеку нужен отрицательный опыт, чтобы что-то понять, переосмыслить. Только личное переживание какой-либо трудности может оставить отпечаток на личности, характере, мировоззрении".

- "Есть сложности и препятствия, которые могут раздавить человека морально - смерть близкого, потеря всего, чем дорожил, крах своих идеалов, веры, любви. Но, если он справится с собой, найдет силы идти дальше, жить и радоваться, это и будет его победой. Он стал сильным.".

Ницше не прав?

- "Чем больше человек переживает трудностей, тем больше он становится равнодушнее, черствее. Но, сильнее ли?".

- "Когда личность встречается с чем-то, что способно убить ее, духовно или физически, ей нужно стать жестокой, лишь бы победить это, не дать одолеть себя. Так что правильнее сказать: что не убивает нас, делает нас жестокими".

- "Не все трудности и беды, с которыми встречается человек, обязательно сделают его сильными. Что-то лишит его веры в людей, доброты, доверчивости, веры в счастливое будущее. А некоторые трудности могут фактически свести с ума".

- "Постоянно повторяющие беды приводят к неврозам, страхам, депрессиям, фобиям. Они делают человека озлобленнее, отчаяннее, но, вряд ли, сильнее".

- "Фраза применима только к душевным испытаниям. Человека не сделает сильнее раковая опухоль, с которой он сумел справиться, серьезная травма, которая подкосила его здоровье, но не убила".

- "Из этой фразы следует, что каждый когда-то встретится с таким испытанием, с которым не сможет справиться, и оно убьет его. Не очень-то оптимистичная цитата".

Что не убивает нас, делает нас сильнее?

Авторитет Фридриха Ницше, как и слова его авторства, так убедительны, что многие принимают им сказанное на веру. И продолжают жить по принципу: чем больше трудностей я пройду, тем сильнее буду как личность. Но так ли это?

Наверняка вас заинтересует любопытное исследование, которое провела команда ученых Калифорнийского университета (США) во главе с С. Чарлз. Специалисты, конечно, не пытались проверить именно актуальность гениальной фразы "Что нас не убивает, делает нас сильнее", но решили доказать тот факт, что негативный опыт приводит далеко не к хорошим последствиям.

В 1995 г. психолог Д. Альмейда (США, Пенсильвания) провел обширный опрос, в котором приняли участие 1483 разновозрастных респондента, мужчины и женщины. Им предлагалось оценить по 5-бальной шкале (от "никогда" до "всегда"), как часто за последний месяц они испытывали негативные состояния: чувствовали себя несчастными, ненужными, нервными. Люди должны были отметить также, сколько раз они ощущали состояние депрессии, чувство, что ничего не получается, весь мир против них.

В другой части теста респондент отмечал, находился ли он в состоянии стресса за день до участия в опросе. Последняя часть анкеты включала в себя вопросы о том, лечился ли когда-то участник от эмоциональных расстройств, затянувшейся депрессии и проч.

Через десять лет Д. Альмейда вновь попытался связаться с респондентами. Однако кого-то к тому времени уже не было в живых, кто-то не захотел проходить опрос повторно. В результате второй тест прошли 711 человек. Вопросы в анкете были теми же сами.

Группа ученых во главе с С. Чарлз проанализировала результаты исследований Д. Альмейды. То, что показала эта деятельность, в корне отрицало фразу "Что не убивает нас, делает нас сильнее!". Оказывается, чем чаще человек чувствовал десять лет назад себя ненужным, покинутым, бесполезным, впадал в депрессию и находился в стрессовых ситуациях, тем вероятнее, что в настоящее время он имеет серьезное психическое расстройство.

Конечно, такая тенденция индивидуальна. Кого-то трудности закаляют, а кого-то морально уничтожают. Но нельзя не отрицать тот факт, что жизненные неурядицы, слабые или сильные, могут не только укрепить психику, но и сильно ослабить ее. Поэтому фраза Ницше "Что не убивает нас, делает нас сильнее" актуальна не для всех и каждого.

Другие цитаты автора

Представим вам и менее известные афоризмы Фридриха Ницше, но такие же интересные, вдохновляющие и содержательные:

- "Поверхностные люди всегда лгут. Ведь они лишены какого-то содержания".

- "Я не понимаю, зачем злословить? Если хотите насолить кому-то, расскажите о нем какую-то правду".

- "Победители не верят в случайности".

- "Стадо ничем не привлекательно. Даже если оно следует за тобой".

- "Кто беден любовью, тот поскупится даже на вежливость".

- "Хороший брак строится на дружбе и таланте".

- "Долг - это право других на нас".

- "Опасность попасть под экипаж есть у человека, который выскочил из-под другого экипажа".

- "Человек есть то, что он преодолел".

- "Чрезмерность - лучший залог успеха".

Вот мы и познакомились поближе как с самой фразой, так и ее автором. Хоть она известна далеко не в том глубоком смысле, что вложил в нее Ницше, цитата весьма распространена, вызывает множество споров и рассуждений.

Когда в жизни начинается «черная полоса» многие впадают в депрессию, тем самым еще больше усугубляя сложившуюся ситуацию. Подчиняясь обстоятельствам, они как бы заранее признают, что проиграли. И даже не пытаются найти выход, решив, что все равно ничего уже не поделаешь. Такие мысли - первый признак слабости. Бороться нужно в любом случае, какие бы испытания не уготовила жизнь.

Не нужно настраивать себя на плохое, но и ожидать от жизни одних только подарков также не надо. Любые обстоятельства стоит воспринимать как опыт, который и формирует отношение к окружающей действительности.

Не стоит рассчитывать на помощь и поддержку близких. Да, когда вокруг сочувствующие люди, пережить неприятности легче. Но, с другой стороны, это тоже шаг назад. Поддержка, слова утешения очень часто порождают чувства жалости к себе. Они редко мотивируют на решительные действия. Слова близких действуют успокаивающе, и появляется желание смириться с ситуацией, а не преодолевать ее. Именно поэтому часто бывает полезнее попытаться разобраться с проблемами самостоятельно. Конечно, отказываться от помощи не стоит. Но и рассчитывать на нее, обвиняя окружающих в равнодушии, тоже. Возможно, самоустранение близких от решения ваших проблем - первый шаг к началу новой, более яркой и насыщенной жизни, которой вы будете управлять сами.

Не стоит винить себя во всех проблемах. Самокопание - первый шаг к глубокой депрессии. Лучше направить энергию на поиски выхода из сложившейся неприятной ситуации.

Почему жизненные сложности делают людей сильнее

Далеко не все кто пережил неприятные события способны стать сильнее. Многие «ломаются», начинают употреблять алкоголь, чтобы забыться. Это путь на дно. Опьянение лишь временно избавляет от проблем, заставляет перестать думать о них. Но не решает их. Неприятности накапливаются, «накручиваются» друг на дружку, и с каждым днем все сложнее найти выход. Именно поэтому бороться со сложными обстоятельствами нужно сразу же, как только они появились. Думать над решением проблем, искать способы их преодоления, а не прятаться от них. Только такое поведение способно превратить человека в сильную цельную личность. И чем скорее это произойдет - тем проще будет жить дальше. Мелкие неурядицы, которые раньше казались неразрешимыми, просто перестанут замечаться. А крупные проблемы будут восприниматься не как трагедии, а как еще один способ проявить свои лучшие качества и получить новый опыт.

Эти замечательные слова когда-то сказал Фридрих Ницше, и в новой статье очень хочется посмотреть на эту фразу с психологической точки зрения. Что нас «не убивает»? Наверное, что-то тяжелое, болезненное, катастрофическое, что приносит огромную фрустрацию, но при этом оставляет нас физически вполне функционирующими. Почему это что-то «делает нас сильнее»? Как ни странно, именно негативные ситуации в большей степени чем позитивные приводят к очень серьезному скачку в душевном развитии человека и могут спровоцировать значимые изменения в его мировоззрении. Известны случаи, когда неожиданные тяжелые события меняли курс жизни людей. Например, человек живет по инерции, почти не задумываясь, каждый день похож на предыдущий, и все в порядке, но вдруг – случайность, он чудом избегает смерти в страшной аварии. Такое глобальное расшатывание всей системы может натолкнуть на вопросы о смысле жизни, истинных желаниях и многом другом. В итоге мысли могут привести к интересным переменам, когда люди меняют образ жизни, призвание, ценностные приоритеты. Но конечно, в момент, когда больно, тяжело, страшно, вряд ли мы думаем о перспективах позитивных перемен.

Можно обратить внимание, что для каждого человека это «не убивает» совсем разное – для кого-то это серьезная болезнь, для кого-то неудача на работе, для третьего – царапина на автомобиле. У каждого свой порог чувствительности – кто-то не переносит уколов, а кто-то может выдержать операцию без анестезии, это пример из физических проявлений. А что насчет душевных? Почему мы чувствительны к одному и нечувствительны к другому, почему одна сложная ситуация вводит нас в депрессию, а с другой мы справляемся легко? Дело в том, что в каждом человеке есть «болевые точки», особенно о них можно говорить очевидно, если реакция на ситуацию несоразмерно больше, чем стоит того повод. Например, вы звоните человеку, а он отвечает, что не может пока говорить и быстро кладет трубку – и вы испытываете обиду; или вы опоздали на встречу к человеку, а он расценил это как оскорбление и устроил вам скандал и т.д. Таких примеров очень много, и мы часто сами не замечаем эту несоразмерность, несоответствие реакции ситуации. Для одного, казалось бы, ничего страшного не случилось, а для другого – это целая трагедия. Почему так? Все дело в структуре нашей личности, характера, в установках. В моменты, когда нам душевно тяжело, хоть умом мы понимаем, что повод почти незначимый и даже пустяковый, стоит задуматься, а что внутри мешает пережить это событие на более оптимистичной волне? Это не значит, что нужно делать вид, что все хорошо, наоборот, если вы, например, чувствуете обиду, стоит поплакать, получить утешение. Переживания лучше не глушить, ведь это потребует много сил и энергии. Но можно попробовать понять, почему вам так плохо, больно и мучительно.

Упражнение: Вспомните подобное событие в жизни и попробуйте «включиться» в ощущения, в то состояние. Что чувствует тело, какие у вас мысли, переживания, ассоциации, события из прошлого опыта со сходными ощущениями, что вспоминается? Попробуйте сесть и отразить все это на листочке или проговорить то, что вас мучает. Отпустите на время голос разума, который говорит, что все это ерунда, и вы зря переживаете.

Включившись в свое переживание, вы можете узнать о себе довольно много неожиданного, если будете открыты своим чувствам.